Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Значение пищеварения состоит в том, что в результате этого процесса генетически чужеродные для организма молекулы белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, входящих в пищу, расщепляются в пищеварительном тракте до простых, более мелких молекул, которые могут быть усвоены клетками.

Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Значение пищеварения состоит в том, что в результате этого процесса генетически чужеродные для организма молекулы белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, входящих в пищу, расщепляются в пищеварительном тракте до простых, более мелких молекул, которые могут быть усвоены клетками.Пищеварительная система человека состоит из нескольких отделов - ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. С пищеварительным трактом протоками связаны большие пищеварительные железы: слюнные, печень и поджелудочная железа. Длина пищеварительного тракта человека составляет 8 - 10 метров.

Первый этап обработки пища проходит в ротовой полости: размельчается, смачивается слюной. Околоушные, подчелюстные, подъязычные железы непрерывно выделяют слюну (всего за сутки ее выделяется от 0,5 до 2 литров). Во время еды количество слюны значительно возрастает. В ротовой полости начинается ферментативное расщепление углеводов под действием амилолитических ферментов слюны - птиалина и мальтазы. Птиалин расщепляет углеводы до дисахарида мальтозы, а мальтаза расщепляет мальтозу до глюкозы. В ротовой полости происходит обеззараживание пищи бактерицидным веществом слюны - лизоцимом. В целом в ротовой полости происходит формирование пищевого комка и его проталкивание в глотку.

Проглатыванию и скольжению пищевого комка по глотке способствует хорошее измельчение и увлажнение его в ротовой полости, поэтому важно пищу хорошо пережевывать. Глотание - это рефлекторная реакция, которая возникает в ответ на раздражение механорецепторов корня языка пищевыми частицами. В слизистой оболочке глотки имеется шесть крупных скоплений лимфоидной ткани - миндалины, которые являются органами иммунной системы и способствуют обеззараживанию пищи.

Пищевод - это длинная трубка, соединяющая глотку с желудком, лежит сзади трахеи. Длина его у взрослого человека 23 - 25 см. Верхняя часть пищевода образована поперечно-полосатой мышечной тканью, а остальная часть - гладкой. Мышцы пищевода, сокращаясь, продвигают пищевой комок.

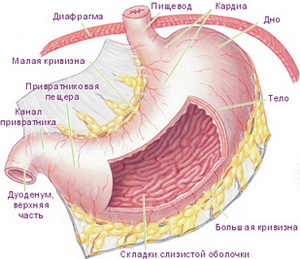

Желудок представляет собой мешкообразно расширенную часть пищеварительного канала, предназначенную для накопления пищи.

Большая часть желудка располагается влево от средней плоскости тела, в левом подреберье. Величина желудка сильно варьирует как индивидуально, так и в зависимости от наполнения. При средней степени растяжения его длина составляет 21 - 25 см. Емкость желудка может колебаться от 1 до нескольких литров. Слизистая оболочка желудка красновато-серого цвета, образована цилиндрическим эпителием и имеет множество складок, направленных преимущественно продольно. Складки способствуют перемешиванию пищи и растяжению стенок. В слизистой имеется большое количество желудочных желез (до 100 на 1 мм2). Мышечная оболочка образована гладкой мышечной тканью и подразделяется на три слоя: внутренний - косые волокна, средний - циркулярные волокна, наружный - продольные волокна. Работа мускулатуры желудка способствует перемешиванию и передвижению пищи. Пища, поступившая в желудок, переваривается в нем до 4-6 часов. В желудке происходит механическая обработка пищи: сильное пропитывание желудочным соком до такой степени, что пища становится полужидкой и называется химусом, ее перемешивание и передвижение. Выделение желудочного сока (его состав, скорость) зависят от состава пищи, ее количества, консистенции. Пищеварительные ферменты желудочного сока активны только в сильнокислой среде. В состав желудочного сока входят в основном протеолитические ферменты - пепсин и гастриксин. Под действием пепсина, гастриксина и соляной кислоты в желудке происходит лишь частичное переваривание белков: их расщепление до олигопептидов. В желудке хорошо перевариваются альбумины и глобулины, плохо расщепляются белки соединительной ткани (коллаген и эластин). Желудочные железы привратника, вырабатывающие липолитические ферменты (желудочную липазу, расщепляют эмульгированные жиры молока. У грудных детей имеется фермент химозин, который створаживает молоко и переводит белок молока казеин в кальциевую соль. Непосредственно из желудка в кровь всасываются практически только алкоголь и вещества, растворяющиеся в спирте. Остальные пищевые массы постепенно переходят в следующий отдел пищеварительного тракта - двенадцатиперстную кишку. После того, как очередной комок пищи покидает желудок, мышечный жом привратника желудка сокращается.

Тонкий кишечник делится на три отдела - двенадцатиперстная кишка, тощая и подвздошная. В тонком кишечнике постоянно совершаются волнообразные сокращения мышц - перистальтика. Она способствует хорошему перемешиванию и передвижению пищевых масс к толстой кишке. Процесс этот довольно длительный. Обычная смешанная пища, составляющая наш ежедневный рацион, находится в тонкой кишке около 6-7 часов.

Слизистая тонкого кишечника имеет особое строение, максимально увеличивающее активную поверхность: вдоль кишки слизистая имеет множество кольцевых складок (около 700), возвышающихся в виде гребней; вся повехность покрыта многочисленными кишечными ворсинками (пальцевидными выростами слизистой длиной около 1 мм., в тощей кишке на 1 кв. мм ее находится до 3 - 4 тыс. ворсинок), общая поверхность всасывания за счет них составляет около 10 кв. метров; микроворсинки мерцательного эпителия, образующие так называемую щеточную кайму. В целом всасывающая поверхность тонкого кишечника достигает 200 кв. метров.

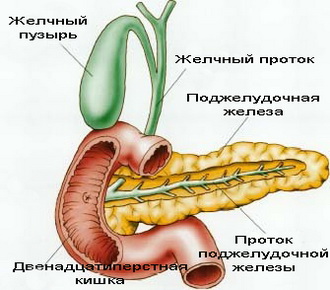

Тонкий кишечник является основным местом переваривания пищи и всасывания питательных веществ, причем в двенадцатиперстной кишке наиболее интенсивно происходят процессы ферментативного расщепления, а в остальных отделах тонкого кишечника в большей степени происходят процессы всасывания. В двенадцатиперстную кишку открываются протоки поджелудочной железы и печени. Пищеварительный сок поджелудочной железы (панкреатический сок) начинает выделяться через 2 - 3 минуты после поступления пищи в двенадцатиперстную кишку в результате механического раздражения слизистой кишки, а также действием секретина, который выделяется в кишечнике, поступает в кровь, и через нее воздействует на поджелудочную железу.

Комплекс протеолитических ферментов поджелудочного сока называется трипсин и химотрипсин. В сутки вырабатывается 1,5 -2,0 л поджелудочного сока. В тонком кишечнике, в отличие от желудка, щелочная среда. Ферменты кишечного и поджелудочного сока активны только в щелочной среде. Секрет печени - желчь - образуется печеночными клетками непрерывно в течение суток. Желчь имеет характерную золотисто-желтую окраску, которую ей придают продукты распада гемоглобина. В паузы пищеварения желчь накапливается в желчном пузыре, где она становится сильно концентрированной. Роль желчи в пищеварении многообразна - она эмульгирует жиры (разбивает их на микроскопические шарики, облегчая их всасывание), активирует пищеварительные ферменты кишечного и поджелудочного сока, поддерживает щелочную реакцию в тонком кишечнике, усиливает сокоотделение поджелудочной железой и перистальтику кишечника.

В тонком кишечнике происходит не только полостное пищеварение, но и пристеночное, или мембранное, которое осуществляется ферментами, сосредоточенными на поверхности мембран клеток слизистой (вот почему клетки слизистой имеют микроворсинки: они колоссально увеличивают поверхность пристеночного пищеварения).

Толстый кишечник следует за тонкой кишкой, имеет больший диаметр (около 7 см в начальном участке и около 4 см в конечном). Общая длина толстой кишки колеблется от 1 до 1,5 метров. По внешнему виду толстая кишка отличается не только диаметром, но и 1) наличием в ней трех наружных продольных мышечных тяжей, или лент, которые на 1/6 короче самой кишки; 2) характерных куполообразных вздутий стенки. Подразделяется толстый кишечник на следующие отделы:

слепая кишка с червеобразным отростком - аппендиксом. Слепая кишка лежит ниже места впадения в тонкой кишки в толстую. Длина аппендикса в среднем равна 8 см; длина слепой кишки около 6 см и диаметр 7 - 7,5 см., восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишка (имеет S-образную форму), прямая кишка заканчивающаяся мощным мышечным сфинктером, образованным поперечно-полосатой скелетной мышечной тканью. слизистая толстой кишки имеет гладкую поверхность, не имеет ворсинок. Кольцевые складки отсутствуют, а имеются небольшие полулунные складки слизистой. В слизистой по сравнению с тонким кишечником не так многочисленны кишечные железы. Толстая кишка, в отличие от других отделов пищеварительного тракта, богата симбиотическими микроорганизмами, в основном бифидобактериями и лактобактериями. Число бактерий в кишечнике здорового человека составляет около 10 15 . Пищеварение в толстом кишечнике очень интенсивно происходит под действием кишечной микрофлоры. Симбиотические бактерии расщепляют трудно перевариваемые вещества, например, целлюлозу, гемицеллюлозу, пектин и др., входящие в состав стенок растительных клеток. Микрофлора также переваривает компоненты пищеварительных соков. Симбиотическая микрофлора толстого кишечника играет важную роль в выработке некоторых аминокислот, витаминов (например, витаминов К и В), в подавлении роста чужеродных, в том числе и патогенных бактерий, в подавлении гнилостных процессов. Кишечная микрофлора очень чувствительна к действию антибиотиков, токсических веществ, к стрессам. Ослабление микрофлоры ведет к общему ослаблению организма, снижению его защитных свойств.

Процессы всасывания продолжаются в толстом кишечнике, но особенно интенсивно и в больших количествах происходит всасывание воды из пищевой массы, поэтому экскременты содержат небольшое ее количество.

При смешанном питании около 10% принятой пищи не усваивается организмом человека. Непереваренные остатки пищи и отмершие бактерии, которые составляют до 50% каловых масс, склеенные слизью кишечного сока, удаляются через прямую кишку.