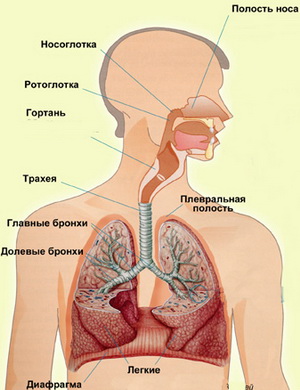

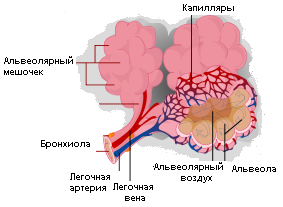

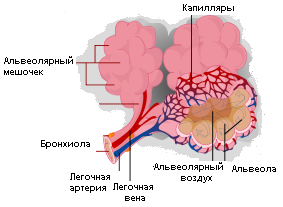

Дыхательная система человека— совокупность органов, обеспечивающих в организме человека внешнее дыхание, или обмен газов между кровью и внешней средой и ряд других функций. К воздухоносным путям относятся: нос, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы. Выделяют верхние и нижние дыхательные пути. Переход верхних дыхательных путей в нижние осуществляется в месте пересечения пищеварительной и дыхательной систем в верхней части гортани.Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а также из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. К элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, относятся ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы.

Дыхательная система человека— совокупность органов, обеспечивающих в организме человека внешнее дыхание, или обмен газов между кровью и внешней средой и ряд других функций. К воздухоносным путям относятся: нос, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы. Выделяют верхние и нижние дыхательные пути. Переход верхних дыхательных путей в нижние осуществляется в месте пересечения пищеварительной и дыхательной систем в верхней части гортани.Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а также из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. К элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, относятся ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы. Газообмен выполняется легкими, и в норме направлен на поглощение из вдыхаемого воздуха кислорода и выделение во внешнюю среду образованного в организме углекислого газа. Кроме того, дыхательная система участвует в таких важных функциях, как терморегуляция, голосообразование, обоняние, увлажнение вдыхаемого воздуха. Лёгочная ткань также играет важную роль в таких процессах как: синтез гормонов, водно-солевой и липидный обмен. В обильно развитой сосудистой системе лёгких происходит депонирование крови. Дыхательная система также обеспечивает механическую и иммунную защиту от факторов внешней среды.

Нос и полость носа служат проводящими каналами для воздуха, в которых он нагревается, увлажняется и фильтруется. Наружная часть носа образована треугольным костно-хрящевым остовом, который покрыт кожей; два овальных отверстия на нижней поверхности (ноздри) открываются каждое в клиновидную полость носа. Эти полости разделены перегородкой. Три легких губчатых завитка (раковины) выдаются из боковых стенок ноздрей, частично разделяя полости на четыре незамкнутых прохода (носовые ходы). Полость носа выстлана изнутри слизистой оболочкой, которую можно разделить на две резко отличающиеся друг от друга по строению и функции части: дыхательную и обонятельную. Обонятельная область, занимающая верхние носовые раковины и соответствующие ей части перегородки и задний отдел верхней стенки полости носа, покрыта цилиндрическим эпителием, в состав которого входят специальные обонятельные нейросенсорные биполярные клетки, воспринимающие запахи. Дыхательная область покрыта цилиндрическим реснитчатым эпителием с большим количеством бокаловидных клеток, вырабатывающих слизь. Эпителий покрыт слизью, которая благодаря движению ресничек передвигается в направлении носоглотки, куда и удаляется слизь. В полость носа выделяется секрет многочисленных желез, которые в течение суток вырабатывают около 500 мл жидкости. Слизь не только обволакивает частицы, но и увлажняет вдыхаемый воздух. Собственная пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа очень богаты артериями и венами. Через носовые ходы полость носа соединяется с носоглоткой. По периметру носоглотки расположены скопления лимфоидной ткани (миндалины), выполняющие важную барьерную функцию и предотвращающие попадание инфекции в нижерасположенные дыхательные пути.

Нос и полость носа служат проводящими каналами для воздуха, в которых он нагревается, увлажняется и фильтруется. Наружная часть носа образована треугольным костно-хрящевым остовом, который покрыт кожей; два овальных отверстия на нижней поверхности (ноздри) открываются каждое в клиновидную полость носа. Эти полости разделены перегородкой. Три легких губчатых завитка (раковины) выдаются из боковых стенок ноздрей, частично разделяя полости на четыре незамкнутых прохода (носовые ходы). Полость носа выстлана изнутри слизистой оболочкой, которую можно разделить на две резко отличающиеся друг от друга по строению и функции части: дыхательную и обонятельную. Обонятельная область, занимающая верхние носовые раковины и соответствующие ей части перегородки и задний отдел верхней стенки полости носа, покрыта цилиндрическим эпителием, в состав которого входят специальные обонятельные нейросенсорные биполярные клетки, воспринимающие запахи. Дыхательная область покрыта цилиндрическим реснитчатым эпителием с большим количеством бокаловидных клеток, вырабатывающих слизь. Эпителий покрыт слизью, которая благодаря движению ресничек передвигается в направлении носоглотки, куда и удаляется слизь. В полость носа выделяется секрет многочисленных желез, которые в течение суток вырабатывают около 500 мл жидкости. Слизь не только обволакивает частицы, но и увлажняет вдыхаемый воздух. Собственная пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа очень богаты артериями и венами. Через носовые ходы полость носа соединяется с носоглоткой. По периметру носоглотки расположены скопления лимфоидной ткани (миндалины), выполняющие важную барьерную функцию и предотвращающие попадание инфекции в нижерасположенные дыхательные пути. Нос выполняет важные для организма функции:

- обогревание потока холодного воздуха при носовом дыхании, без чего мозг человека и его носоглотка подвергались бы чрезмерному охлаждению и сохранение этого тёплого воздуха;

- играет роль фильтра, задерживающего пыль и микробы с помощью слизистой оболочки и волосков;

- играет роль резонатора голоса, придавая ему звучность и индивидуальный тембр;

- различение запахов с помощью обонятельных клеток, расположенных в слизистой оболочке.

Глотка — верхняя часть желудочно-кишечного тракта человека, имеющая форму трубки, одним концом открывающаяся в ротовую полость, а другим концом — в пищевод. Глотка участвует в рефлекторном проглатывании пищевого комка.

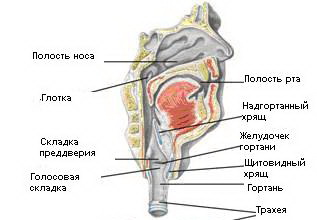

Глотка представляет ту часть пищеварительного тракта и дыхательных путей, которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с одной стороны, и пищеводом и гортанью — с другой. Она протягивается от основания черепа до 6-7-х шейных позвонков. Внутреннее пространство глотки составляет полость глотки. Глотка расположена позади носовой и ротовой полостей и гортани, впереди от основной части затылочной кости и верхних шести шейных позвонков. Соответственно органам, расположенным спереди от глотки, она может быть разделена на три части: носоглотка, ротовая часть и нижний отдел глотки.

Верхнюю часть глотки и полость носа называют носоглоткой. Именно там вырабатывается большая часть слизи (соплей), туда выходят евстахиевы трубы и каналы из придаточных пазух носа (гайморовы пазухи).

Сложное строение гортани связано именно с голосообразованием. Устройство остальных воздухоносных путей гораздо более простое. Человеческая гортань - самый прекрасный музыкальный инструмент -расположена на уровне IV-VI шейных позвонков и связана с подъязычной костью. Вверху гортань переходит в полость глотки, внизу - в трахею. Снаружи ее положение заметно по выступу, называемому «кадыком» («адамово яблоко»), более развитому у мужчин и образованному соединением обеих пластинок щитовидного хряща. Каркас гортани (хрящевой скелет) образован несколькими подвижно соединёнными между собой гиалиновыми хрящами. Хрящи соединены между собой связками, мембранами и относительно подвижными суставами. Гортань состоит из непарных (больших) хрящей: перстневидный, щитовидный, надгортанный, а также парных (малых) хрящей: черпаловидный, рожковидный и клиновидный. При сокращении внутренних мышц гортани меняется степень натяжения голосовых связок и форма голосовой щели. При выдохе голосовые связки вибрируют и образуют звук. Но таким образом получаем только гласные звуки. Согласные же образуются при помощи языка, нёба и губ. Все звуки человек произносит на выдохе, в отличие от остальных приматов, которые производят звуки на вдохе. Возможно, это одна из причин, по которым нельзя научить приматов говорить.

Трахея человека является частью воздухоносных путей, расположена между гортанью и бронхами. Стенка трахеи состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, волокнисто-мышечно-хрящевой и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка трахеи выстлана реснитчатым псевдомногослойным эпителием, содержащим большое количество бокаловидных клеток. Волокнисто-мышечно-хрящевая оболочка трахеи образована 16-20 гиалиновыми хрящами, каждый из которых представляет собой дугу, открытую кзади, занимающую приблизительно две трети окружности трахеи. Хрящи, покрытые надхрящницей, соединены между собой кольцевыми связками. Отсутствие хрящей на задней стенке весьма важно, благодаря этому пищевой комок, проходящий по пищеводу, лежащему непосредственно позади трахеи, не испытывает сопротивления с ее стороны. Вместе с тем трахея благодаря наличию в ее стенке хрящей, связанных плотной фиброзной тканью перепончатой части, очень упруга и эластична. Трахея противостоит значительному давлению извне, сохраняя просвет постоянно открытым и может растягиваться, изменяя свои продольные и поперечные размеры. Трахея растет равномерно вместе с туловищем, однако наиболее интенсивно в течение первого года жизни и в период полового созревания.

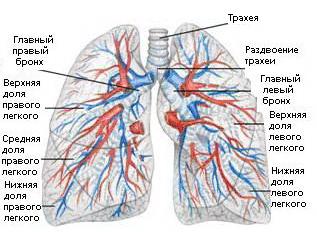

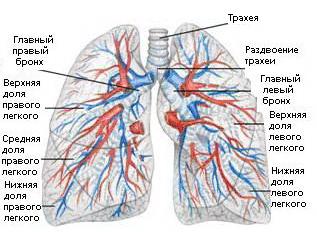

Бронхиальное дерево начинается делением трахеи на два главных бронха происходит на уровне IV-V-го грудных позвонков. Правый главный бронх толще, короче, более вертикальный чем левый.Каждый из главных бронхов затем делится на:

- внелёгочные долевые бронхи (бронхи 1-го порядка),

- зональные внелёгочные бронхи (бронхи 2-го порядка), по 10 в каждом лёгком,

- внутрилёгочные субсегментарные бронхи (бронхи 3-5-го порядков), (диаметр 5-2 мм),

- дольковые (2-1 мм),

- бронхиолы, переходящие в альвеолы лёгких.

Стенки бронхов образованы гиалиновыми хрящевыми кольцами, препятствующими спадению бронхов, и гладкими мышцами; изнутри бронхи выстланы слизистой оболочкой. По ходу разветвлений бронхов расположены многочисленные лимфатические узлы, принимающие лимфу из тканей легкого. Кровоснабжение бронхов осуществляется бронхиальными артериями, отходящими от грудной аорты, иннервация — ветвями блуждающих, симпатических и спинальных нервов.

Лёгкие у человека — парный орган дыхания. Лёгкие заложены в грудной полости, прилегая справа и слева к сердцу. Они имеют форму полуконуса, основание которого расположено на диафрагме, а верхушка выступает на 1-3 см выше ключицы. Правое лёгкое состоит из 3, а левое из 2 долей. Скелет лёгкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи. Каждое лёгкое покрыто серозной оболочной — легочной плеврой и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхость грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, вызеляющих плевральную жидкость в плевральную щель (пространство между стенкой грудной полости и легким). С внутренней (сердечной) поверхности в лёгких имеется углубление — ворота лёгких. В них входят бронхи, легочная артерия,и выходят две легочных вены. Легочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.

выступает на 1-3 см выше ключицы. Правое лёгкое состоит из 3, а левое из 2 долей. Скелет лёгкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи. Каждое лёгкое покрыто серозной оболочной — легочной плеврой и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхость грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, вызеляющих плевральную жидкость в плевральную щель (пространство между стенкой грудной полости и легким). С внутренней (сердечной) поверхности в лёгких имеется углубление — ворота лёгких. В них входят бронхи, легочная артерия,и выходят две легочных вены. Легочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.

выступает на 1-3 см выше ключицы. Правое лёгкое состоит из 3, а левое из 2 долей. Скелет лёгкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи. Каждое лёгкое покрыто серозной оболочной — легочной плеврой и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхость грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, вызеляющих плевральную жидкость в плевральную щель (пространство между стенкой грудной полости и легким). С внутренней (сердечной) поверхности в лёгких имеется углубление — ворота лёгких. В них входят бронхи, легочная артерия,и выходят две легочных вены. Легочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.

выступает на 1-3 см выше ключицы. Правое лёгкое состоит из 3, а левое из 2 долей. Скелет лёгкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи. Каждое лёгкое покрыто серозной оболочной — легочной плеврой и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхость грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, вызеляющих плевральную жидкость в плевральную щель (пространство между стенкой грудной полости и легким). С внутренней (сердечной) поверхности в лёгких имеется углубление — ворота лёгких. В них входят бронхи, легочная артерия,и выходят две легочных вены. Легочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.Ткань лёгкого состоит из пирамидальной формы долек (длиной 25 мм, шириной 15 мм), основание которых обращено к поверхности. В вершину дольки входит бронх, который последовательным делением образует в ней 18-20 концевых бронхиол. Каждая из последних заканчивается структурно-функциональным элементом лёгких — ацинусом. Это система разветвлений одной концевой бронхиолы, делящейся на 14-16 дыхательных (респираторных) бронхиол первого порядка, которые дихотомически делятся на респираторные бронхиолы второго порядка. Последние, в свою очередь, также дихотомически разветвляются на респираторные бронхиолы третьего порядка, образующие 2-3 генерации альвеолярных ходов (до 1500), несущих на себе до 20000 альвеолярных мешочков и альвеол. В одной легочной дольке насчитывается около 50 ацинусов. Стенки терминальных и дыхательных бронхиол окружены густой сетью эластичных волокон и связаны с эластическими волокнами легочной паренхимы. Между спиральными пучками эластических волокон имеются пучки гладких мышечных клеток. Благодаря этому при вдохе бронхиолы не спадаются. Уже на стенках дыхательных бронхиол имеются бухтообразные выпячивания -альвеолы. Диаметр альвеолярных ходов около 100 мкм. Вход в каждую альвеолу альвеолярного хода окружен пучками гладких мышечных клеток. Следует особо подчеркнуть, что альвеолы, альвеолярные мешочки и ходы являются не морфологическими структурами, а пространствами, содержащими воздух.  Альвеолы напоминают пузырьки неправильной формы, они разделяются межальвеолярными перегородками толщиной 2-8 мкм. В каждой перегородке, обычно являющейся одновременно стенкой двух (иногда и более) альвеол, расположена густая сеть кровеносных капилляров, эластических, ретикулярных и коллагеновых волокон и клеток соединительной ткани. Форма альвеол многоугольная, вход в альвеолу округлый. Количество альвеол в обоих легких человека достигает 600-700 млн, а общая их поверхность колеблется в пределах от 40 м2 при выдохе до 120 м2 при вдохе. Альвеолы выстланы изнутри клетками двух типов: респираторными (дыхательными, чешуйчатыми) альвеолоцитами и большими (гранулярными) альвеолоцитами. Именно гранулярные альвеолоциты по современным воззрениям вырабатывают основную часть сурфактанта -вещества липопротеиновой природы, выстилающего изнутри альвеолы в виде пленки. Основная функция сурфактанта - поддержание поверхностного натяжения альвеолы, ее способности к раздуванию при вдохе и противодействие спадению при выдохе. Особенно важна роль сурфактанта при первом вдохе у новорожденного ребенка. Сурфактант препятствует пропотеванию жидкости в просвет альвеол и обладает бактерицидностью.

Альвеолы напоминают пузырьки неправильной формы, они разделяются межальвеолярными перегородками толщиной 2-8 мкм. В каждой перегородке, обычно являющейся одновременно стенкой двух (иногда и более) альвеол, расположена густая сеть кровеносных капилляров, эластических, ретикулярных и коллагеновых волокон и клеток соединительной ткани. Форма альвеол многоугольная, вход в альвеолу округлый. Количество альвеол в обоих легких человека достигает 600-700 млн, а общая их поверхность колеблется в пределах от 40 м2 при выдохе до 120 м2 при вдохе. Альвеолы выстланы изнутри клетками двух типов: респираторными (дыхательными, чешуйчатыми) альвеолоцитами и большими (гранулярными) альвеолоцитами. Именно гранулярные альвеолоциты по современным воззрениям вырабатывают основную часть сурфактанта -вещества липопротеиновой природы, выстилающего изнутри альвеолы в виде пленки. Основная функция сурфактанта - поддержание поверхностного натяжения альвеолы, ее способности к раздуванию при вдохе и противодействие спадению при выдохе. Особенно важна роль сурфактанта при первом вдохе у новорожденного ребенка. Сурфактант препятствует пропотеванию жидкости в просвет альвеол и обладает бактерицидностью.

Альвеолы напоминают пузырьки неправильной формы, они разделяются межальвеолярными перегородками толщиной 2-8 мкм. В каждой перегородке, обычно являющейся одновременно стенкой двух (иногда и более) альвеол, расположена густая сеть кровеносных капилляров, эластических, ретикулярных и коллагеновых волокон и клеток соединительной ткани. Форма альвеол многоугольная, вход в альвеолу округлый. Количество альвеол в обоих легких человека достигает 600-700 млн, а общая их поверхность колеблется в пределах от 40 м2 при выдохе до 120 м2 при вдохе. Альвеолы выстланы изнутри клетками двух типов: респираторными (дыхательными, чешуйчатыми) альвеолоцитами и большими (гранулярными) альвеолоцитами. Именно гранулярные альвеолоциты по современным воззрениям вырабатывают основную часть сурфактанта -вещества липопротеиновой природы, выстилающего изнутри альвеолы в виде пленки. Основная функция сурфактанта - поддержание поверхностного натяжения альвеолы, ее способности к раздуванию при вдохе и противодействие спадению при выдохе. Особенно важна роль сурфактанта при первом вдохе у новорожденного ребенка. Сурфактант препятствует пропотеванию жидкости в просвет альвеол и обладает бактерицидностью.

Альвеолы напоминают пузырьки неправильной формы, они разделяются межальвеолярными перегородками толщиной 2-8 мкм. В каждой перегородке, обычно являющейся одновременно стенкой двух (иногда и более) альвеол, расположена густая сеть кровеносных капилляров, эластических, ретикулярных и коллагеновых волокон и клеток соединительной ткани. Форма альвеол многоугольная, вход в альвеолу округлый. Количество альвеол в обоих легких человека достигает 600-700 млн, а общая их поверхность колеблется в пределах от 40 м2 при выдохе до 120 м2 при вдохе. Альвеолы выстланы изнутри клетками двух типов: респираторными (дыхательными, чешуйчатыми) альвеолоцитами и большими (гранулярными) альвеолоцитами. Именно гранулярные альвеолоциты по современным воззрениям вырабатывают основную часть сурфактанта -вещества липопротеиновой природы, выстилающего изнутри альвеолы в виде пленки. Основная функция сурфактанта - поддержание поверхностного натяжения альвеолы, ее способности к раздуванию при вдохе и противодействие спадению при выдохе. Особенно важна роль сурфактанта при первом вдохе у новорожденного ребенка. Сурфактант препятствует пропотеванию жидкости в просвет альвеол и обладает бактерицидностью. В альвеолах происходит газообмен между кровью и атмосферным воздухом. Альвеолярный воздух - это воздух, находящийся в альвеолах, он отличается от атмосферного по концентрации содержащихся в нем газов. В покое поглощение организмом взрослого «среднего» человека кислорода из альвеолярного воздуха составляет от 250 до 300 мл-мин1, а выделение углекислого газа-от 200 до 250 мл-мин'. Кислород в процессе диффузии проходит из просвета альвеолы в кровеносные капилляры через аэрогематический барьер, плазму крови и мембрану эритроцита. Общее расстояние не превышает 5 мкм. СО, диффундирует в обратном направлении. Диффузия осуществляется благодаря разнице парциальных давлений О, и СО, в альвеолярном воздухе и в крови.

Вентиляция легких

При вдохе давление в легком ниже атмосферного, а при выдохе - выше, что дает возможность воздуху поступать внутрь легкого. Существует несколько видов дыхания:

- реберное или грудное дыхание

-

брюшное или диафрагмальное дыхание

В местах присоединения ребер к позвоночнику есть пары мышц, крепящиеся одним концом к ребру, а другим - к позвонку. Те мышцы, которые крепятся с дорзальной стороны тела, называются внешние межреберные мышцы. Они расположены прямо под кожей. При их сокращении ребра раздвигаются, раздвигая и приподнимая стенки грудной полости. Те мышцы, которые расположены с вентральной стороны называются внутренними межреберными мышцами. При их сокращении стенки грудной полости сдвигаются, уменьшая объем легких. Они используются при аварийном выдохе, так как выдох - явление пассивное. Спадение лёгкого происходит пассивно вследствие эластичной тяги лёгочной ткани. Брюшное или диафрагмальное дыхание выполняется в частности с помощью диафрагмы. Диафрагма имеет в расслабленном состоянии форму купола. При сокращении мышц диафрагмы купол становится плоским, в результате чего оъем грудной полсти увеличивается, а объем брюшной полости уменьшается. При расслаблении мышц диафрагма принимает исходное положение за счет ее упругости, перепада давления и давления органов, находящихся в брюшной полости. При активном выдохе(например, кашель, чих) используется мускулатура брюшного преса, диафрагмы и межреберные мышцы. При глубоком вдохе используется мускулатура плечевого пояса.

В местах присоединения ребер к позвоночнику есть пары мышц, крепящиеся одним концом к ребру, а другим - к позвонку. Те мышцы, которые крепятся с дорзальной стороны тела, называются внешние межреберные мышцы. Они расположены прямо под кожей. При их сокращении ребра раздвигаются, раздвигая и приподнимая стенки грудной полости. Те мышцы, которые расположены с вентральной стороны называются внутренними межреберными мышцами. При их сокращении стенки грудной полости сдвигаются, уменьшая объем легких. Они используются при аварийном выдохе, так как выдох - явление пассивное. Спадение лёгкого происходит пассивно вследствие эластичной тяги лёгочной ткани. Брюшное или диафрагмальное дыхание выполняется в частности с помощью диафрагмы. Диафрагма имеет в расслабленном состоянии форму купола. При сокращении мышц диафрагмы купол становится плоским, в результате чего оъем грудной полсти увеличивается, а объем брюшной полости уменьшается. При расслаблении мышц диафрагма принимает исходное положение за счет ее упругости, перепада давления и давления органов, находящихся в брюшной полости. При активном выдохе(например, кашель, чих) используется мускулатура брюшного преса, диафрагмы и межреберные мышцы. При глубоком вдохе используется мускулатура плечевого пояса.Полная ёмкость лёгких равна 5000 см³, жизненная (при максимальном вдохе и выдохе) — 3500—4500 см³; обычный вдох составляет 500 см³. Лёгкие обильно снабжены чувствительными, вегетативными нервами и лимфатическими сосудами.

Дыхание регулируется в центрах вдоха и выдоха. Одни рецепторные поля находятся в районе дыхательного центра на границе между продолговатым мозгом и задним. Рецепторы, с помощью которых происходит регуляция дыхания, располагаются на кровеносных сосудах (хеморецептор, реагирующий на концентрацию диоксида углерода и, в меньшей степени, кислорода), на стенках бронх(баррорецепторы, реагирующие на давление в бронхах). Некоторые рецепторные поля находятся в каратидном синусе (место расхождения внешних и внутренних сонных артерий). Также симпатическая и парасимпатическая системы могут изменять просвет бронхов.